由于不少人反馈看视频不方便查看「知识点」,现已对1-8集的知识点全部做了一句话概括,方便大家定位。

B站购课《打造AI时代终身学习力》的用户,可在「附赠课件」中下载。里面时不时会增加新附件,注意定期查看。

渐构网 modevol.com 请在每集视频的末尾寻找:网页观看视频时,拉出文章区,下拉到最后几个段落中查看:

但注意这些是简要概括,仅仅是帮助回忆检索。需要先学习原文,再来看概括。

粗略概括一下「[故事所描述的事件](https://www.modevol.com/episode/cl3y48jqe14u401msduqabwwx)」:

从异星球醒来的你,发现「触碰一个暗霞缓解了饥饿」,并记住了这一经验。

你运用该经验预测触碰新的暗霞也会缓解饥饿,并成功地预测了一个新暗霞。

但你再次运用经验预测时,却预测失败了,触碰另一个新暗霞后,反而增加了饥饿。

于是你开始用已见经验建构「升降模型」和「数值模型」,以预测触碰暗霞后,会增加还是降低饥饿,以及变化的程度如何。

你所建构的「升降模型」可以满足所有已有经验,但你所建构的「数值模型」却遇到了「归纳不足,无法压缩已见经验」的问题。

幸运的是,经过更新后,新建构的「数值模型V2」可以压缩所有已见经验了。

然而,在预测未见情况时,「升降模型」却出现了「泛化不足,能满足已见,却无法预测未见」的问题。

你又更新得到了「升降模型V2」,其泛化能力更强了,成功预测了新的暗霞。

尽管你也不知道这两个模型能否预测所有的未见暗霞,但运用这两个模型,你解决了在异星球的饥饿问题,至今还没预测失败过。

围绕这四个问题,我们再对「故事所要表达的知识」进行筛选,得到以下的总结:

1、世界是不断变化的,人类在这个世界中的生存方式,就是通过「预测变化」,从而趋近利益、避开危害,实现自己的目标。

2、为了预测变化,我们需要提前塑造「预测变化的能力」,预测能力越强,实现目标的能力越强。

3、对一个个体而言,要预测的变化可分为两种:一种是个体已见的情况,一种是个体未见的情况。它们分别对应着不同的塑造方式。

4、塑造「已见情况的预测能力」:

可利用「经验预测」:先记忆经验,当遇到相同情况时,靠重现经验来预测。

也可利用「模型预测的压缩能力」:先建构模型(抽象概念,归纳模式),将众多已见情况压缩进一个局部规律(由模型所表示),当再遇到这些情况时,靠这个局部规律来预测。

5、塑造「未见情况的预测能力」:

只能利用「模型预测的泛化能力」:先建构模型(抽象概念,归纳模式),希望这个模型是同样适用于未见情况的普遍规律,当遇到新情况时,靠这个普遍规律来泛化未见情况。

「模型的泛化能力」还需迭代:因为我们无法穷尽所有未见情况,无法保证某个模型对「还没发生的未来情况」也适用,只能暂时保留还没泛化失败的模型,

当模型泛化失败时,再结合新见情况,重新建构模型。也就是说,「预测未见的能力的塑造」并不像「预测已见的能力的塑造」那样是一次性的,而是一个不断迭代更新的过程。

除此之外,[第四集](https://www.modevol.com/episode/clinep49cc3gu01mq8c0af117)我们还讲了:

前三章异星求生故事是后续概念的原型,可以通过回忆该故事作为新概念的实例来加深理解。

多数人很难区分经验预测和模型预测,以至于即使掌握了两种预测的塑造能力,也无法运用到实际生活中。

混淆两类预测的原因是大脑把预测结果(抽象类别)当成了现象本身。

我们接下来的目标是先教会大家如何区分两种预测类型。

纯自然状态下的物质世界几乎没有相同的现象。

我们感知和认知到的现象是对这些处处不同的现象的归类猜测。

除此之外,[第五集](https://www.modevol.com/episode/jyldhn4u9uimgy8cysz51mpx)我们还讲了:

抽象是从一群事物中,剔除差异属性,提取共有属性的行为。

概念是代表一类事物的抽象类别。

我们把抽象前那群事物所在的层面称为具象层,把抽象后若干概念所在的层面称为抽象层。

大脑通过把一群现象(既包括已见也包括未见)归到同一个抽象类别下一视同仁的方式,来获得对未见情况的对应能力。

决定任意一个现象该被归为此概念还是非此概念的通用判别规则是判别模型。

一个判别模型必然会创造出两个概念,一个称为正概念,一个称为负概念。

人们平时所说的“苏格拉底是人”实质上是一种类别判定,是将一个现象归到了某个类别下,通过类别的通用处理方式来对待该现象。

总结一下,[第六集](https://www.modevol.com/episode/mkhrzdc5o6tr5qoci4ssby1y)本章讲了:

层:指代有两个或两个以上元素(可以是对象或概念)的集合。

具象层:抽象前要处理的对象所在的层。

抽象层:抽象后得到的抽象类别(概念)所在的层。

对象:具象层中,要预测或处理的事物,也叫 “研究对象” 或 “认识对象”。

内涵:对具象层中一群已见对象进行抽象后,提取出的共有属性。

概念:由判别模型所创造的、代表具象层中一类事物(包括已见和未见)的抽象类别。

判别模型:判断任意事物属于此概念或非此概念的通用判别规则

外延:具象层中所有可被判别为某概念的现象所组成的集合

抽象:对具象层中的一群已见对象,剔除差异属性,提取共有属性的行为。

判别:判断具象层中某个对象(已见或未见)是否可被归为某概念的行为。

具象:抽象的逆过程,联想具象层中哪些对象可被归为此概念的行为。

已见:具象层中所见过的对象,可以被用于抽象的对象。

未见:具象层中未见过的对象。

一个:对象和概念的量词。

一类:层和外延的量词。

注意:这十四个概念是从同一个场景中被抽象出来的,相互依赖、相互定义。不要孤立地把握单个概念,要放到整个场景中把握。

总结一下,[第七集](https://www.modevol.com/episode/b9vd0kszvdb3lmj7eghcd6pr)本章讲了:

人脑通过将现实世界映射到概念世界,从而获得对未知情况的处理能力。

人脑所感知的事物不是物质现象的原始形态,而是经过简化的抽象类别。

多数人会把感知到的抽象类别误认为是物质现象的原始面貌。

人脑所感知的事物不仅取决于物质现象,还取决于大脑中的判别模型。

概念是对现象的一种简化。

由于概念简化了现象,会不可避免地会忽略某些细节。当关键细节被忽略时,就会发生概念遮蔽现象。

概念是从物质世界到概念世界的映射结果。当物质世界变化时,相关概念也需要相应更新。

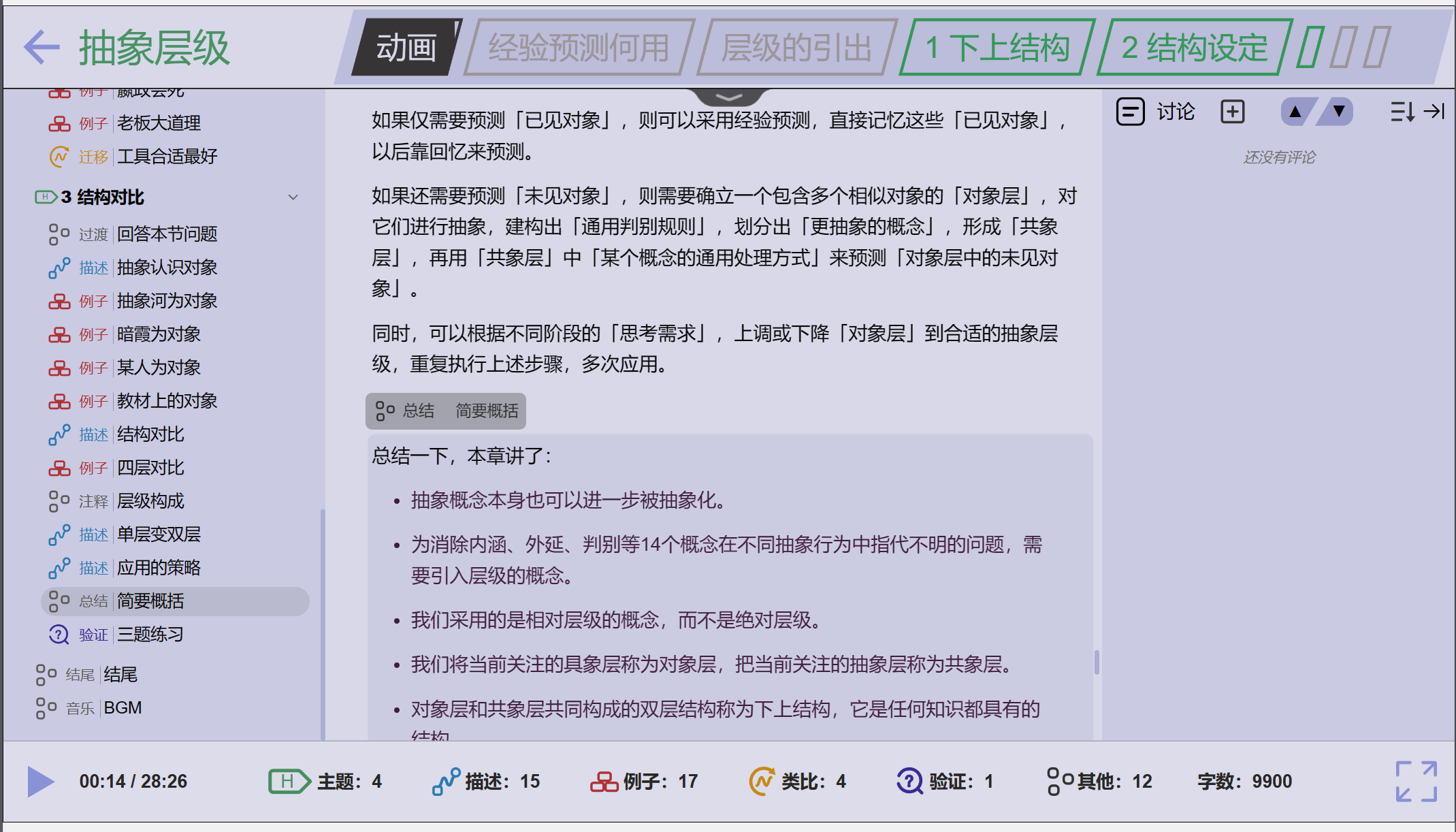

总结一下,[第八集](https://www.modevol.com/episode/jwde5r23x5pg1e6oo8vefw1t)本章讲了:

抽象概念本身也可以进一步被抽象化。

为消除内涵、外延、判别等14个概念在不同抽象行为中指代不明的问题,需要引入层级的概念。

我们采用的是相对层级的概念,而不是绝对层级。

我们将当前关注的具象层称为对象层,把当前关注的抽象层称为共象层。

对象层和共象层共同构成的双层结构称为下上结构,它是任何知识都具有的结构。

在应用知识时,下上结构的核心是对象层。对象层是问题,而共象层是解决问题的工具。

未见和已见是仅存在于对象层中的概念。

对象层的选择不是唯一的,可以分阶段进行切换。

共象层的选择也不是唯一的,但它的抽象层级必须高于对象层。

共象层的选择不应过高,以免丢失过多细节而无法提供有效指导。

认知对象可以是抽象概念,同样,经验也可以是对抽象概念的理解。

经验预测仅发生在同一层级中,而模型预测则跨越两个层级,形成下上结构。

对同一个概念,我们既可以在它所在的层级进行进行经验预测,也可以向下泛化或向上抽象,进行模型预测。

选择经验预测还是模型预测,在于是否需要预测未见对象。

简要概括下,[第九集](https://www.modevol.com/episode/z2qzy0smtqjvx7ebx0ha4w4e)讲了:

编码的概念

编码涉及多层处理

大脑的处理分为意识处理和自主处理

编码也分为意识编码和自主编码,由此会形成外显记忆和内隐记忆

概念、表征、记忆、模型之间的辨析

内隐记忆对建构内隐模型的作用

人脑对某个任务的执行可以自主化

但自主化也有应对模式误判、知识的诅咒、自主编码遮蔽、记忆编码繁重等不足

解决自主编码遮蔽的一个对策为现象还原和重新归类

记忆的前提是先建构出对应概念的判别模型

解决记忆编码繁重的一个对策为组块化

但还原重归类和组块化的运用都需要先丰富自己的概念世界

概念世界需要兼顾大类概念和小类概念

如果失衡,会出现凡物莫不相同和凡物莫不相异的倾向

第10集提出了一个问题:在发明新概念时,我们应如何判断这个概念是否客观合理?

接着指出了一个常见观念——「类别固有观」,即「相信 “物质世界中存在对概念的先天固有划分”的观念」。

然而这个观念是错误的,虽然「现象群」客观存在,但「对现象的划分」,以及「划分得到的概念(也叫类别)」,都非先天固有,而是由人主观创造的。就好比,在电脑中,虽然「文件群(类比现象群)」客观存在,但「文件夹(类比概念)」,以及「将哪些文件划分到同一个文件夹中(类比划分)」,却是人的主观行为。

强调了「类别固有观」会削弱人的创造力和学习能力,因为它会让人误以为「科学概念的客观性来源」是「来自物质世界」,而不是「来自实践验证」,导致人们会以「非物质世界先天存在」为由去拒绝某个概念,而不是因为「缺乏泛化能力」而拒绝它。

还提到「类别固有观」也是马克思和教材所批判的观念。然而,在应试教育环境下,学习本身就是在逼近一个个「固定不变的(静止)」「可独立存在的(孤立)」「先于学生而存在的(固有)」「学校指定的(唯一)」的概念,使得学生很容易把教材按照「类别固有观」方式去错误理解。

第11集解释了一个原则:「一群对象自身」无法决定「概念的划分方式」,还要基于「对概念的处理方式」。而这一原则更本质的形态是:孤立的概念无法确定自身内涵,概念的内涵需要在「概念与概念的关系(命题)」中确立。正如,孤立的单词无法确定自身的含义,单词的含义需要在单词与单词的关系(句子)中确立。这一原则进一步解释了为何「相信 “物质世界中存在对概念的先天固有划分”」的「类别固有观」是错误的。「类别固有观」又好比,误以为「单词的含义」都是「先天固有的、可独立存在的、永恒不变的」,导致一个人在读任何句子时,都用「单词的“先天固有”含义」去理解,而不是从句子的关系中去理解。

接着讲了,人脑并不会完全从零创造概念,所创造的新概念,会受到脑中先天概念的影响。

还讲了,多个概念之间可以相互依存,从而出现「共同创生、共同消解」的情况。在面对相互依存的概念时,我们必须要将它们放到一个结构中去理解,不能拆开孤立地去理解。

第12集进一步解释了:「关系」的现实意义。尽管「单个对象」是我们思考的基础,但我们实际上是通过「对象间的关系」,去表达「事件」或叫「进程」,进而将「有限的、局部的、静止的对象群」拼凑成一个完整的世界。「对象」好比是「单词」,而「对象间关系」好比是「句子」。「没有关系的对象」无法指导我们的生存。

接着讲了,「概念间关系」代表了「一类」「你所需事件(对象间的关系)」的「通用关系」,既可以描述「已见事件」,又可以描述「未见事件」。所以「概念间关系」是对「已见事件」的一种「认识扩展」,帮助我们应对「同类的未见事件」。

随后解释了,虽然概念是人类主观划分出来的工具,但这并不影响「我们运用概念来客观地反映我们所需的事件」,因为「主观划分出的概念体系」能否反映「你所需的一类事件的通用关系」是客观的。正如,虽然「文件夹」你是主观划分出来的,但这丝毫不影响你用「文件夹间的关系」来客观地反映「文件群之间的通用关系」。我们认为一个概念是合理的,就在于「它所在的概念体系」能够做到这一点,而不是因为「它是物质世界的预设划分」。

最后说明了,概念本身就是对现象原貌的失真,但之所以我们还能用概念来认识世界和趋利避害,是因为我们用概念来反映的东西,并不是「对象的原貌」,而是「对象间的关系」。

第13集解释了,理论建构为什么不是唯一的。对于「一群事件」,我们可以建构出多种不同的「概念体系」来反映它们。甚至可以在概念体系中,引入虚构的中介概念。例如,力、时间、能量等。换句话说,一个理论是否科学,不取决于它是否使用了虚构的概念,而在于它所用的概念体系能否反映一类现实事件的通用关系。

也顺便说明了,不同人在建构概念时会产生「趋同性」的两个原因。其一是「人们共享着相同的先天概念」,例如感知、生存偏好等。其二是既有的概念体系会限制新概念的划分,导致某些情况下,新概念的划分方式仅有唯一解。

至此,我们先是抛出「如何创造一个客观概念」的问题,提到了「类别固有观」这一应试学生常有的科学观,又详细地解释了「概念客观性」实际上来自「其所在的概念体系对一类事件的通用关系的反映」。在第14集中,我们便开始重新树立「正确的科学观」,并介绍这样对学习和创新有什么好处。

这套理论并不是采用大家熟知的日常概念来分析和指导「学习行为」的。而是用逻辑学、认识论中的「专业概念」来分析和指导「学习行为」。当我们拿到任何一个「学习任务」时,都需要将其转换成课程中的「专业概念」,就像数学,遇到任何「现实问题」都先转换成「数学问题」,然后运用这些「概念和概念关系」推出对「学习材料」和「学习方法」的最优选择。

为了让大家能够将「学习任务」转换成课程中的「专业概念」,需要先帮助大家建构出这些「专业概念」。

课程提供四十三期,前三十期都是在「建构概念体系」。建构出概念体系后,我们就可以用这套理论来实操,来学习任何其它知识了。

本课程最难的部分也就是这些「概念体系的建构」,实操应用反而最简单,是水到渠成的事。例如,这个视频就讲了如何用第六集所教的那14个概念,来分析概念学习任务:https://www.bilibili.com/video/BV1jc411C7PS

课程末期会带着大家实操几门学科的学习。计划选三个具有代表性的:

内隐知识主导的:如琴棋书画

外显知识主导的:如物理化学

语言类知识:如数学、外语、编程

我们到时候投票选三个带着实操。

验证自己是否学会课程已见知识点的方式:从实际学习任务中,判别出课程所教的「下上结构」「判别模型」等「专业概念」,只要能「判别」,就是掌握了。

这里也为大家准备了几个测试题来帮助验证:

第六集测试题:https://www.modevol.com/document/j076gn4y1s2g9g27ndwmkejb

第八集测试题:https://www.modevol.com/document/lgqh5fudhvcccye1flpjd8ca

如果你能正确判别,就不用担心自己没掌握。而当你发现在日常的学习中,自己开始能随处“看到”课程中的那些概念时,说明你慢慢建构出概念了。