2.结构图谱

2.结构图谱

结构图谱

引入

当某个角色走进你的想像世界,他为故事带来了许多可能性。如果你愿意,大可从角色出生前开始说起,跟着他度过一天又一天,一年又一年,直到他去世为止。一个角色的一生涵盖了数十万个小时的生命,这些时光复杂且层次丰富。 从瞬间到永恒,从脑中乾坤到浩瀚银河,每个角色的人生故事提供了无穷的可能。大师之所以是大师,就是只选择某些片刻,却足以呈现角色的一生。

如果从最深层开始,或许你可以将故事设定为主角的内心世界,在他清醒或作梦时,透过他的想法和感受来讲述整个故事。你也可以提升一个层面,从主角与家人、朋友、情人之间的个人冲突来进行,或可将冲突层面扩展到社会体制,让角色对抗学校、职场、教会或司法体系。或者把视野再拉得更广一点,让角色对抗整个环境,如:危险的城市街头、致命的疾病、发不动的汽车、即将耗尽的时间。当然,你也可以将以上所有冲突层面任意结合在一起。

无论如何,这个复杂的漫漫人生故事,必须转化为经过讲述的故事。想设计一部剧情电影,不但必须将不断快速前进的混乱人生故事浓缩为两个小时,还必须设法让你舍弃的部分呈现出来。说得精彩的故事就发挥了这种功能。问问朋友刚看过的电影内容,或许你会留意到,他们往往将经过讲述的故事融入人生故事里。

“好看极了!电影讲一个在佃农农场长大的人,小时候跟家人一起在烈日下工作。他有上学,但成绩不好,因为一大早就要起床除草或锄地。不过有人送他一把吉他,他学会弹吉他,还自己写歌……最后他不想再过这种苦日子,离家出走,在廉价酒吧表演,勉强糊口。后来他遇到歌声迷人的美丽女孩。他们陷入爱河,一起组了乐团,演艺事业突然一飞冲天。问题是焦点永远都是她。歌是他写的,编曲和声也是他,可是大家都是为了她而来。他活在她的阴影下,开始藉酒浇愁。最后她赶走他,他再度流浪,生活跌落谷底。他来到灰扑扑的美国中西部小镇,在廉价汽车旅馆里醒来,不知今夕何夕,没有钱也没有朋友。一个绝望的酒鬼,连打电话的铜板都没有,就算有也不知道要打给谁。”

换句话说,他把《温柔的慈悲》的故事从角色出生开始讲起了,但这些在电影里根本看不到。《温柔的慈悲》的开场,是劳勃.杜瓦(Robert Duvall)饰演的麦克.史雷基(Mac Sledge)在人生荡入谷底的某个早晨醒来,之后两小时描述的是史雷基接下来那一年的故事。然而,从片中场景以及场景与场景之间,我们了解了史雷基过去的一切,还有那一年他遭遇的所有大事;片尾最后的影像,则让我们对他的未来有了想像。这是荷顿.傅特获得奥斯卡奖项的剧本,一个男人的一生,从出生到死亡,几乎就在剧本开头的淡入与结尾的淡出之间

故事设计术语

结构

在人生故事的磙磙洪流里,作者必须作出许多抉择。虚构的世界不是白日梦,而是血汗工厂,我们在工厂里苦苦寻找素材,以便量身打造电影。不过,面对“选择什么?”这个问题时,每位作者的意见都不同。有人寻找角色,有人寻找行动或纠纷,也或许是氛围、影像、对白。无论如何,只有单一要素无法打造故事。电影不只是一连串的冲突或活动、性格或情感、机智对话或符号象征的片段结合。作者寻找的是事件,因为事件包含了以上所有元素,以及其他更多事物。

所谓“结构”,就是从角色的人生故事当中选取某些事件,编写成有意义的场景段落,引发观众特定情绪,同时呈现某种特定的人生观点。

事件因人而起,也影响了人,因而能勾勒出角色的样貌;

事件发生在某个场景当中,制造了影像、行动与对白;

角色和观众都因冲突而产生情绪,而事件就从这样的冲突里汲取能量。

不过,挑选出来的事件不可无关紧要地任意呈现,必须加以编写。在故事中“编写”事件,就相当于在音乐世界里编写乐曲。

写什么?不写什么?该放在什么之前,又该接在什么之后?想回答这些问题,你必须清楚自己的目标是什么。编写事件是为了什么?表达你的感受可能是一种目的,但若无法引发观众情感,就会变成自我耽溺。第二种目的或许是想表达意念,但若观众无法理解,结果可能会导致自我中心。因此,事件的设计需要双重策略。

事件

所谓“事件”(Event),意思就是改变。

如果窗外的街道是干的,午觉醒来后看见地面变湿了,你会认为发生了某个事件;这个事件称为“下雨”,世界由干变湿。

然而,不能只靠天气变化来打造电影——尽管有人尝试过。故事事件是有意义的,绝不是琐碎不重要的。如果希望改变是有意义的,至少必须让改变发生在角色身上。

如果看到某人遭大雨淋湿,就某种层面来说,就比街道变湿来得更有意义。

“故事事件”为角色的人生处境带来有意义的改变,这样的改变是透过“价值取向”来加以呈现和体验的。

为了赋予改变意义,必须从价值角度来加以呈现,引发观众的反应。这里所谓的价值,不是指道德或狭隘说教的“家庭价值”;故事价值取向指涉的是它最广泛的意涵。价值取向是故事叙述的本质。归根究柢,我们追求的是向世界传达价值认知的艺术。

“故事价值取向”是人类经验共有的特质,它可能在一瞬之间就由正转为负,或由负转为正。

举例来说:生/死(正/负)是一种故事价值取向,而爱/恨、自由/奴役、真相/谎言、勇气/懦弱、忠贞/背叛、智慧/愚蠢、强/弱、兴奋/无聊等也是。人类经验中所有类似的二元组合都可随时转换正负极性,也都是故事价值取向。它们或许是道德价值,例如好/坏;它们或许是伦理价值,如对/错,或只是单纯含有某种价值。希望/绝望与道德、伦理无关,但我们清楚知道自己在这个经验的二元组合里处于哪一端。

想像窗外是一九八〇年代东非某个干旱的地带。此时我们的价值取向面临重要考验——生存,生/死。我们从负面意涵展开故事:可怕的饥荒夺走数千人的生命,如果接下来能下雨,如果大雨将绿意带回大地,让动物重新出现在草原,让人类得以生存,这场雨就深具意义,因为它让价值取向由负转为正,由死转为生。

尽管这是如此重要的事件,它仍算不上“故事事件”,因为它是由于巧合而发生的。东非最后还是下了雨。虽然故事叙述里有供巧合发挥作用的空间,但不能只靠意外事件来建构故事,无论这些事件具有多大的价值意义。

“故事事件”为角色的人生处境带来有意义的改变。这样的改变是透过“价值取向”来加以呈现和体验的,并且“透过冲突加以实现”。

再回到那个干旱的世界。一个男人出现,他想像自己是“造雨人”。这个角色的内心深处存在着冲突:他不曾造雨成功,但坚信自己能做到,另一方面又深怕自己是傻瓜或疯子。他遇到一名女子,爱上了她。她试着相信他,后来认为他是骗子或比骗子更糟,因而离开了他,让他痛苦不堪。他与社会也存在着强烈冲突:有些人认为他是救世主而跟随他;另一些人想丢石头把他赶出城镇。此外,他还必须面对与实体世界无法化解的冲突——炽热的风、无云的天空、干涸的大地。

如果这个男人真的可以努力解决所有内在与个人的冲突,对抗来自社会与环境的力量,最后从无云的天空诱出雨水,这场暴雨就具有非凡的重大意义,因为这是透过冲突所诱发的改变。上面描述的这部电影是《雨缘》(The Rainmaker),剧本由李察.纳许(Richard Nash)从自己的舞台剧改编而成。

场景

以一部典型剧情片来说,编剧大约会选择安排四十至六十个“故事事件”(Story Event),或一般所说的场景。小说家需要的数量大约是六十个以上,剧作家则很少多于四十个。

场景是在大致连续的时空中因冲突而引发的行动。这个行动改变了角色人生里的价值状态,或至少为其中某种价值带来明显的重大转变。如果每个场景就是一个“故事事件”,这是最理想的。

场景的两大要素是冲突和价值取向变化。

仔细检视你写好的每一场戏,问自己:在这一刻,我笔下的角色有什么人生价值面临考验?爱?真相?或其他?在这场戏的开场,这项价值取向处于什么状态?正向?负向?或正负各有一些?记下你的答案。接着看看这场戏的收场,问自己:这个价值取向现在处于哪一种状态?正向?负向?两种都有?记下答案,然后加以比对。如果你在收场记下的答案跟开场一样,这时你必须问自己另一个重要的问题:为什么这场戏出现在我的剧本里?

如果角色的人生价值状态从场景开头到结尾都没有改变,这场戏可说没有什么重要的事发生。这场戏里有活动,谈谈这个,做做那个,但价值取向没有改变。这样不算是事件。

那么这个场景为什么会出现在故事里?答案几乎都是为了“背景说明”——为了向从旁观看的观众传达角色、角色置身的世界或其历史等相关信息。背景说明如果是某一场戏存在的唯一理由,有专业素养的编剧就会舍弃不用,将其中的信息交织置入其他场景。

所有场景都应带来转变,这是我们的理想。我们努力让角色的人生价值面临考验并引发转变,无论由正转负或由负转正,都能让场景更加完美。严格遵守这项原则或许不容易,但绝非不可能。

《终极警探》、《绝命追杀令》(The Fugitive)与《稻草狗》(Straw Dogs)显然都通过了这项考验;《长日将尽》与《意外的旅客》则以更细腻但同样严谨的方式坚守这个理想。前后两组影片的差别,在于动作片类型诉诸公众价值,例如自由/奴役,或正义/不公;教育类型诉诸内在的价值,例如自觉/自欺,或人生有意义/无意义。无论类型为何,这个原则放诸四海皆准:如果某一场戏不是真正的事件,把它剪掉。举例来说:

克丽丝与安迪相爱并同居。一天早上,他们起床后开始为小事争吵。在厨房赶着做早餐时,他们愈吵愈凶。来到车库,坐上车准备上班,状况更糟了。车子开上高速公路后,双方更加火爆。安迪突然把车子停在路肩,跳下车,结束两人之间的关系。这一连串的行动与地点创造了一个场景:它将这对情侣从正面状态(相爱、相依)带到了负面状态(厌憎、分离)。

从卧室、厨房、车库到高速公路,这场戏转换了四个地点,但这些都是摄影机镜位,不是真正的场景。地点的变换加强了角色行为的强度,也让关键时刻具可信度,但面临考验的价值取向没有改变。即使这对情侣吵了一整个早上,他们还是在一起,可能仍彼此相爱。然而,当行动来到转捩点——车门勐力关上,安迪大声说:“我们之间玩完了!”——这对情侣的人生从此翻转,活动变成行动,这个桥段变成完整的场景,也就是故事事件。

一系列活动是否构成真正的场景,通常可用以下的问题来加以测试:这些活动是否能在同一个时空里写成“一场完整”的戏?从这个例子来看,答案是肯定的。他们的争执也可能从卧室开始,在卧室愈吵愈凶,最后也在卧室里结束两人的关系。太多情侣结束关系的地点是在卧室。或是厨房,或是车库,或是在办公室的电梯里,而不是高速公路。

舞台剧编剧可能会把这个场景写成“一景到底”的戏,因为剧场的布景带来了限制,我们经常不得不将戏维持在同一个时空里。另一方面,小说家或电影编剧可能会在这场戏里漫游,只为了进一步打造剧本接下来的地点、克丽丝对家具的品味、安迪的驾驶习惯,或为了其他各种理由,将它拆解到不同的时空里。这场戏甚至可以和其他场景交叉剪接,或许还带出了另一对情侣。变化有无限种可能,但无论如何,这都是单一的“故事事件”——“情侣分手”场景。

戏剧节拍

在场景里,最小的结构要素是节拍[Beat, 和英文剧本写作里的“停顿片刻”(beat)不同,“停顿片刻”是放在对白栏

“节拍”是行动/反应之间一来一回的行为更替。这些变动的行为透过一个接一个的节拍,形塑了场景的转变。

更仔细来看前面这个“情侣分手”场景:闹钟响起,克丽丝嘲弄安迪,他也以其人之道还治其人之身。

他们换衣服时,嘲弄转为讽刺,两人互相辱骂对方。

当他们来厨房,克丽丝威胁安迪:“如果我离开你,宝贝,你会非常凄惨……”但安迪说她吹牛,回敬一句:“这种凄惨我会很喜欢。”

在车库里,克丽丝担心会失去他,求他不要分手,但他大笑奚落她的恳求。

最后,当车子行驶在高速公路时,克丽丝握拳捶了安迪,两人动起手来。接下来是尖锐的煞车声,安迪跳出车子,鼻血直流。

他用力把车门关上,大吼:“我们之间玩完了。”留下震惊的她转身离开。

这场戏由六个戏剧节拍建构而成,亦即六个明显不同的行为、六次明显的行动/反应:彼此嘲弄,接着互相辱骂,然后威胁挑衅对方,接着是恳求与奚落,最后暴力相向,让场景来到最后一个节拍和转捩点:安迪的决定与行动结束了两人的关系,克丽丝呆若木鸡。

场景段落

节拍建构场景,场景再建构出场景段落(Sequence)——这是故事设计中比场景更大一级的单位。每一个真正的场景都会改变角色的人生价值状态,但在每一个事件之间,改变的幅度可能有很大的差异。场景引发的改变相对较小,但有重要的意义。场景段落中引发戏剧高潮的场景则会带来更强而有力、更具决定性的改变。

“场景段落”由一系列场景组合而成,通常是二到五场,其结尾带来的冲击比前面所有场景更为强烈。

以下这个由三场戏组成的场景段落可当作例子:

场景段落的两个关键特征:1、整体而言有更大的价值转变,2、而且是通过场景段落高潮来实现

故事设定:在美国中西部,一名年轻白领女子工作表现杰出,猎人头公司为了纽约某家公司的某个职位约她面谈。如果她争取到这个职位,职场生涯可说往前迈进了一大步。她非常希望得到这份工作,但八字还没一撇(负面)。她进入了最后六位候选名单。公司高层认为这个职务在公共关系方面至关重要,希望在非正式的场合亲自看看这些候选人,以便作最后的决定。于是他们邀请这六个人到曼哈顿东区参加派对。

第一场:曼哈顿西区某饭店。主角为晚上的派对作准备。这场戏的价值取向考验是自信/自我怀疑。她需要鼓足自信,今晚才能有好表现,但她内心充满怀疑(负面)。她在房内来回踱步,恐惧让她五脏六腑纠结,她告诉自己,跑来东岸真傻,这些纽约客会把她生吞活剥。她从行李箱中倒出衣物,试试这件,试试那件,但每一套看起来都比上一套更糟。她的头发鬈曲凌乱,几乎梳不开。她搞不定服装和发型,决定打包回家,以免丢脸。 电话突然响起。她母亲打来祝她顺利,却也说出自己的寂寞及担心女儿弃之不顾,让主角芭芭拉产生了罪恶感。芭芭拉挂上电话,心里明白,跟家里的大白鲨比起来,曼哈顿食人鱼根本不算什么。她需要这个工作!接着她用从没试过的方式来搭配衣服,眼睛一亮。很神奇的,她的头发看起来也很有型。她站在镜子前,看起来很棒,双眼炯炯有神,充满自信(正面)。

第二场:饭店招牌下。雷电交加,大雨倾盆而下。芭芭拉来自印第安纳的特雷霍特,不知道登记入住时该给门房五元小费,因此门房是不会冒着大雨帮小气鬼招计程车的。何况,下雨天纽约根本招不到计程车。她只好研究手上的观光地图,衡量接下来该怎么做。 她发现,如果从西八十几街朝中央公园西路跑,一路跑到五十九街,穿过中央公园南路到公园大道,再往北来到东八十几街,绝对无法准时出席派对。于是她决定做一件所有人警告她绝对不能做的事——在夜晚穿过中央公园。这场戏的重点是一项新的价值取向:生/死。 她用报纸护着头发,冲进夜色里,向死亡挑战(负面)。一道闪电亮起,忽然间,帮派分子包围了她。他们无论什么天气都在这里混,等着晚上穿越公园的笨蛋。不过芭芭拉空手道不是白学的。她施展脚下功夫大战帮派,踹裂了这个人的下巴,把另一个人的牙齿踢飞到水泥地上,最后跌跌撞撞跑出公园,保住了小命(正面)。

第三场:公园大道的公寓大楼,大厅地板洁亮如镜。这时,面临考验的价值转为社交胜利/社交失败。她活下来了,但镜子里出现的她却像只溺水的老鼠:头发缠着报纸屑,衣服上血迹斑斑——就算是帮派分子的血,终究还是血。她的自信骤然下滑,陷入比自我怀疑或恐惧更糟的情绪,不得不低头承受自己的失败(负面)。这场社交灾难彻底击垮了她(负面)。 计程车载着其他候选者抵达。他们都招到了车;每个人下车后看起来都是纽约的时尚男女。他们深深同情这个来自中西部的可怜输家,招呼她走进电梯。

来到顶楼,有人拿浴巾让她把头发擦干,但找不到合身的衣服借她。这身打扮让她整晚成为注目的焦点。她知道自己失败了,干脆放松做自己,内心深处出现一股连自己都不知道的无所顾忌。她不仅告诉别人她在公园里大战帮派,还拿这件事开玩笑。所有人都张大了嘴,有的是因为震惊,有的是因为大笑。派对结束前,公司每一位高层都清楚这份工作要交给谁:经历了公园恐怖经验,还能展现如此冷静态度,这个人显然就是他们想找的人才。派对结束,她获得了这份工作,在个人及社交层面都获得了胜利(双重正面)。

每一个场景都启动了各自的某项或多项价值取向。第一场:从自我怀疑转变为自信。第二场:从死亡转变为生存;从自信转变为挫败。第三场:从社交灾难转变为社交胜利。尽管如此,这三场戏又组成一个具有更大价值意义的场景段落,这个新的价值意义超越并凌驾其他价值之上,它就是新的职位。在段落开场,她还没得到新的职位。第三场成为“场景段落高潮”,因为这时的社交胜利让她得到了新的职位。从她的观点,这个新的职位具有极为重要的价值,值得她冒生命危险去争取。

为每一个场景段落下标题,有助于厘清它出现在电影里的目的。这个“获得职位”的场景段落之所以出现在故事里,目的是让她从没得到新的职位转变成获得新的职位。这个目的可以只透过一个有人资主管出现的场景就完成,但为了比“她够格获得职位”传达出更多内容,我们或许就得创造一个完整的场景段落,不仅让她得到新工作,同时也以具戏剧张力的方式来呈现她的内在性格、她与母亲的关系,以及对纽约与那家公司的见解。

幕

场景以轻微但有意义的方式带来转变。场景段落由一系列场景建构而成,以影响较深的中等方式带来转变。“幕”(Act)是更大一级的单位,由一系列场景段落建构而成,对角色的人生价值状态带来了重大逆转。基本场景、创造场景段落高潮的场景、创造幕高潮的场景,三者之间的差异在于改变的程度,或者更精准地说,其差异在于改变引发的冲击程度。这个冲击对角色而言可能是好的也可能是不好的,冲击可能发生在他的内心世界、个人人际关系、在世间的运势,或以上三者的排列组合。

“幕”指的是一系列场景段落,戏剧张力在高潮发生的场景达到颠峰,导致价值取向的重大逆转,其冲击比之前所有场景段落或场景更大。

###故事

一系列的幕构成最大的单位——故事。一个故事就是一个巨大的首要事件。故事开始时,观察角色的人生价值状态,然后与故事结局的价值取向加以比较,就会看见电影的转变弧线(arc of the film)。转变弧线是一个影响重大的改变,它将人生从开场的某种处境带到结局已然转变的处境。至于这个最终的处境,亦即这个结局的转变,必须是绝对且无法逆转的。

场景造成的改变可以逆转:前面桥段里的情侣可能重修旧好;每一天都有人相爱、分手、复合。场景段落也可以逆转:来自美国中西部的白领女子,可能在得到新工作后才发现很讨厌直属主管,希望能回特雷霍特的老家。幕高潮也可以逆转:角色可能死亡,然后又复活,就像《E.T.外星人》(E.T.)第二幕的高潮就是一例,E.T.后来又复活了。为什么不行?在现代医院里,把人从鬼门关抢救回来稀松平常。因此,作者从场景、场景段落到幕,创造轻微、中等与重大的改变,但这一切改变都可能反转。不过,最后一幕的高潮却非如此。

“故事高潮”:故事由一系列的幕组成,它们打造出最后一个幕高潮或故事高潮,带来绝对且无法逆转的改变。

如果能让最小的要素完成任务,也就达成了说故事的深层目的。让所有对白或描述都能改变行为与行动,或改变缺省即将改变的处境。用戏剧节拍建构场景,用场景建构场景段落,用场景段落建构幕,用幕将故事带向戏剧高潮。

来自特雷霍特的主角,在前面三场戏中,人生从自我怀疑转为自信,从危险转为幸存,从社交灾难转为成功,三场戏结合成一个场景段落,让她从没得到新的职位转向获得新的职位。为了将故事的转变弧线引向故事高潮,这个开场的场景段落或许铺陈了接下来的一系列段落,让她在第一幕的高潮从没得到新的职位转变成公司总经理。第一幕的高潮为第二幕铺陈,让她在公司内部斗争中遭朋友和同事背叛。在第二幕的高潮,她遭董事会开除,卷舖盖走路。这个重大的逆转,让她投向竞争对手的公司。她因担任总经理时期获知的商业机密而迅速东山再起,并得以享受摧毁老东家的快感。这几幕让她从电影开场时那个拼命、乐观、诚实的年轻专业人士,变成结局里那个冷酷、犬儒、败德的企业战争老手——这就是绝对且无法逆转的改变。

故事三角

剧情

在某些文学圈里,“剧情”(plot)已经变成脏字,因为带有俗气商业主义色彩而遭污名化。这是我们的损失,因为剧情原是精准的用词,用来指称前后连贯、互有关连的事件的排列模式,这些事件随着时序而发展,形塑与设计出整个故事。好电影固然都拥有幸运的灵光乍现,但剧本却不是在意外中完成的。不经意蹦出的素材,不能就这么保持随意。作者将灵感一再反复改写,让作品看起来像凭本能而随兴创作的成果。事实上,电影看起来之所以如此浑然天成,是因为耗费了无数心力与人工雕琢。

“剧情设计”在危险的荒原上为故事导航,在面对十多种可能的走向时,为故事选择正确的途径。所谓“剧情”,就是编剧对各种事件的选择,以及对事件排列时序的规划。

同样的,再次问自己:什么该写进剧本?什么不需要?哪些在前,哪些在后?作者必须为每个事件的选择下判断;无论他的选择是好是坏,最后的结果就是剧情。

《温柔的慈悲》首映时,有些影评人说它“没剧情”,却又认为这正是它的优点。《温柔的慈悲》不仅有剧情,更越过了难度最高的电影地形,设计出细腻的剧情;在这个故事里,转变弧线发生在主角的内心。主角面对人生与(或)自身的态度,经历了深刻且无法逆转的彻底改变。

对小说家来说,这类的故事很自然也容易处理。无论是第三人称或第一人称观点,小说家可直接进入角色的思绪与感受,在主角内在的生命风景里,以戏剧方式呈现整个故事。

对编剧来说,这样的故事是目前难度最高、最不容易掌握的。我们没办法让摄影机的镜头钻进演员额头,拍摄他的思绪——尽管有人会想尝试这么做。正如知名导演约翰.卡本特

荷顿.傅特为了打开主角内在的巨大转变历程,以史雷基陷溺于无意义的人生当作《温柔的慈悲》开场。史雷基借由酒精慢性自杀,因为他不再相信家庭、事业、这个世界或来生;他什么都不相信了。傅特在推动电影情节进展时避开了陈腔漤调,没有让主角透过伟大恋情、杰出成就或宗教启发等强烈经验来寻找意义,而是在我们眼前呈现一个男人由爱情、音乐与精神等层面细腻交织而成的简单但具有深意的人生。经历了沉静转变的史雷基,最后找到了值得往下走的人生。

傅特为这部充满不确定性的电影设计剧情耗费了多少心血,我们只能透过想像来估量。史雷基的内心旅程引人入胜,但也像纸牌叠成的城堡,只要走错一步——少了某场戏、多出某个场景、事件顺序稍微出错——就会崩塌,只剩下对主角的描绘。因此,剧情不是指拙劣的情节转折与变化,也不是指紧绷的悬疑和震撼的惊人事件。剧情设计的真义是事件必须精心选择,透过时序来排列顺序。就编写与设计的意义而言,所有的故事都经过剧情设计。

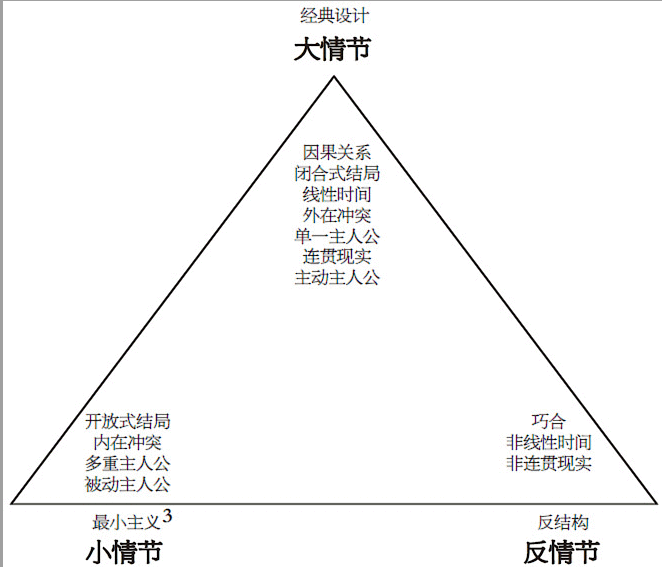

原型剧情/极简剧情/反剧情

事件设计虽有无穷的变化,但不是没有任何限制。故事叙述艺术的三个角度组合成一个三角形,绘制出故事宇宙当中各种形式的可能性。这个三角形呈现了写作者的宇宙论全貌,以及对现实与现实中的生活样貌的所有观点。想了解你在这个艺术世界里的位置,请研究这个图示的座标,并与你正在进行的故事相互对照,在这些座标引导下,走向与你拥有相似观点的创作之路。

故事三角的顶点,是构成经典设计的法则。这些法则是货真价实的“经典”:超越时间,跨越文化,地球上每个文明或原始社会都不可或缺,更可上溯至数千年前太古之初的口述故事。四千年前,当美索不达米亚地区以楔形文字将史诗《基尔伽美什》(Gilgamesh)刻在十二块泥版上,故事首度经由书写方式记录下来,此时,经典设计的法则也已粲然大备。

“经典设计”指故事发展以一名主动的主角为核心,主角与主要来自外在的敌对力量进行对抗,以追求自己的渴望。这个历程经过一段连续的时间,发生在连贯且互有因果关连的虚构真实里,最后有封闭性结局,完成了绝对且无法逆转的改变。

这套历久弥新的法则,我称之为“原型剧情”(Archplot),这个英文字里的Arch[发音同archangel(大天使)里的arch],取字典中“高于同类”之意。

这套历久弥新的法则,我称之为“原型剧情”(Archplot),这个英文字里的Arch[发音同archangel(大天使)里的arch],取字典中“高于同类”之意。

不过,原型剧情不是故事叙述形式唯一的限制。在三角形的左下角,我把所有极简主义的例子放在一起。望文生义,极简主义是指作者用经典设计的元素当作起点,但采取精简的手法,缩小或浓缩、修剪或截短原型剧情的重要特色。我将这组极简主义式的变化形式称为极简剧情(Miniplot)。

极简剧情不是没有剧情,因为它的故事叙述过程必须与原型剧情一样精采。极简主义致力追求质朴与简约,同时仍保留足够的经典元素,让电影依然能满足观众,让他们离开电影院后会心想:“这故事真棒!”

三角形的右下角是反剧情(Anttiplot),是呼应“反小说”或“新小说”

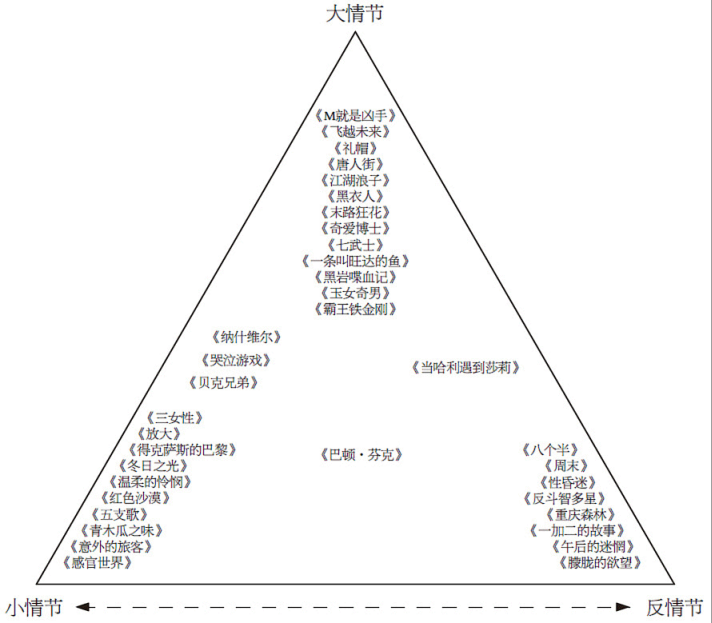

原型剧情是世界影坛的肉类、土豆、意大利面、稻米和北非小米。过去一百年来,受国际观众喜爱的电影大多数都受其影响。综观百年电影史,就可看到原型剧情涵盖如此多样化的故事,如:

《火车大劫案》(The Great Train Robbery/美国/1904)

《庞贝城的末日》(The Last Days of Pompeii/意大利/1913)

《卡里加利博士的小屋》(The Cabinet of Dr. Caligari/德国/1920)

《贪婪》(美国/1924)

《波坦金战舰》(苏联/1925)

《M》(M/德国/1931)

《礼帽》(Top Hat/美国/1935)

《大幻影》(La Grande Illusion/法国/1937)

《育婴奇谭》(Bringing Up Baby/美国/1938)

《大国民》(Citizen Kane/美国/1941)

《相见恨晚》(Brief Encounter/英国/1945)

《七武士》(The Seven Samurai/日本/1954)

《马蒂》(Marty/美国/1955)

《第七封印》(The Seventh Seal/瑞典/1957)

《江湖浪子》(The Hustler/美国/1961)

《2001太空漫游》(2001: A Space Odyssey/美国/1968)

《教父第二集》(The Godfather, Part II/美国/1974)

《多娜和她的两个丈夫》(Dona Flor and Her Two Husbands/巴西/1976)

《笨贼一箩筐》(英国/1988)

《飞进未来》(Big/美国/1988)

《菊豆》(中国/1990)

《末路狂花》(Thelma & Louise/美国/1991)

《你是我今生的新娘》(Four Weddings and A Funeral/英国/1994)

《钢琴师》(澳洲/1996)

极简剧情虽然没那么多样化,却同样国际化,例如:

《北方的南努克》(Nanook of the North/美国/1922)

《圣女贞德受难记》(法国/1928)

《操行零分》(Zero de Conduite/法国/1933)

《游击队》(Paisan/意大利/1946)

《野草莓》(Wild Strawberries/瑞典/1957)

《音乐房》(The Music Room/印度/1958)

《红色沙漠》(意大利/1964)

《浪荡子》(Five Easy Pieces/美国/1970)

《克莱儿之膝》(Claire’s Knee/法国/1970)

《感官世界》(In The Realm of The Senses/日本/1976)

《温柔的慈悲》(美国/1983)

《巴黎,德州》(Paris, Texas/西德/法国/1984)

《牺牲》(The Sacrifice/瑞典/法国/1986)

《比利小英雄》(Pelle The Conqueror/丹麦/1987)

《小小偷的春天》(Stolen Children/意大利/1992)

《大河恋》(A River Runs Through It/美国/1992)

《活着》(中国/1994)

《我们来跳舞》(Shall We Dance/日本/1996)

极简剧情的例子中也包括叙事性纪录片,例如:《社会福利》(Welfare/美国/1975)。

反剧情的例子较少见,以欧洲及二次大战后的电影为主,如:

《安达鲁之犬》(Un Chien Andalou/法国/1928)

《诗人之血》(Blood of the Poet/法国/1932)

《午后的罗网》(Meshes of the Afternoon/美国/1943)

《跑跳停电影》(The Running, Jumping and Standing Still Film/英国/1959)

《去年在马伦巴》(Last Year in Marienbad/法国/1960)

《八又二分之一》(意大利/1963)

《假面》(瑞典/1966)

《周末》(Weekend/法国/1967)

《绞死刑》(Death by Hanging/日本/1968)

《小丑》(Clowns/意大利/1970)

《圣杯传奇》(英国/1975)

《朦胧的欲望》(That Obscure Object of Desire/法国/西班牙/1977)

《性昏迷》(Bad Timing/英国/1980)

《天堂陌影》(Strangers Than Paradise/美国/1984)

《下班后》(After Hours/美国/1985)

《一加二的故事》(A Zed & Two Noughts/英国/荷兰/1985)

《反斗智多星》(Wayne’s World/美国/1992)

《重庆森林》(香港/1994)

《惊狂》(Lost Highway/美国/1997)

反剧情的例子还包括集锦式的纪录片,如:雷奈的《夜与雾》(Night and Fog/法国/1955),以及《机械生活》(Koyaanisqatsi/美国/1983)。

故事三角中形式的差异

封闭式结局/开放式结局

原型剧情提供封闭式结局,亦即故事提出的所有问题都获得解答,激起的所有情绪都获得满足。观众离开时带着圆满、封闭式的观影经验,没有任何怀疑,心满意足。

另一方面,极简剧情经常或多或少让结局呈现开放状态。故事叙述过程中提出的大多数问题都有了答案,但会留下一、两个未回答的问题,让观众在电影之外自寻解答;电影引发的多数情感也都得到了满足,但可能会留下余韵让观众回味。尽管极简剧情可能会用思考或情感的问号来结束电影,“开放性”并不代表电影半途而废,让一切悬而未决。它留下的问题必须能获得解答,残留的情绪必须能获得解决。之前发生的剧情会导向明显而有限的若干解答,让观众感觉故事某种程度已然结束。

若“故事高潮”来自绝对且无法逆转的改变,回答了故事叙述过程引发的所有问题,满足了观众所有情感需求,这就是“封闭式结局”。

若“故事高潮”留下了一、两个未解答的问题,以及些许未获满足的情绪,这就是“开放式结局”。

《巴黎,德州》片中的高潮,父亲与儿子和解;他们的未来已定,我们希望他们幸福的愿望也获得了满足。不过,夫/妻与母/子关系仍悬而未决。“这个家未来能团圆吗?如果可以,会有什么样的未来?”这两个问题是开放的,答案可在观影后私下寻找:如果你希望这家人团聚,但内心却认为他们不会幸福,那么这会是感伤的一夜。如果你能说服自己,他们接下来会幸福快乐,走出戏院时就会心满意足。极简主义的故事创作者刻意将这最后的重要课题交给观众。

外在冲突/内在冲突

原型剧情将重心放在外在冲突。虽然角色经常有强烈的内在冲突,但剧情重点仍放在他们与人际关系、社会体制或实体世界的力量之间的抗衡。

极简剧情则相反,主角或许与家庭、社会及环境有强烈的外在冲突,但剧情重心放在他与自己的思想和情感有意识或无意识的交战。

试着比较《冲锋飞车队》(The Road Warrior)与《意外的旅客》片中主角的旅程。前者,梅尔.吉勃逊(Mel Gibson)饰演的疯狂麦克斯经历了内在的转变,从自主的独行侠变成牺牲小我的英雄,但故事的重心在于部族的存续。

后者,威廉.赫特(William Hurt)饰演的旅行作家再婚,成为一个寂寞男孩极渴望的父亲角色,但电影的重点落在这个男人精神层面的重生。他从情感麻木的男人转变成能自在去爱和感受的人,这是这部片最重要的转变弧线。

单一主角/多重主角

以经典方式讲述的故事,无论主角是男人、女人或小孩,通常会将单一主角放在叙述的核心。主要故事占了电影的大部分篇幅,其主角就是最闪亮的角色。

然而,如果作者把电影拆解成一些相对较小、属于剧情副线(subplot)篇幅的故事,每个故事也都各有主角,如此一来,原型剧情原本如云霄飞车般的动能就会降到最低,并从极简剧情中开创出“多线剧情”(Multiplot)——这个变化形式从一九八〇年代起就愈来愈受欢迎。

在《绝命追杀令》刺激的原型剧情中,摄影机永远跟着哈里逊.福特(Harrison Ford)饰演的主角,完全没看其他地方,也没有剧情副线。

《温馨家族》的剧情则至少交织了六个主角的六个故事,它们就像典型的原型剧情,角色面对的冲突主要来自外在,不像《意外的旅客》那般经历深刻苦痛与内心的转变。这些家庭纷争从许多方向拉扯我们的情感,每个故事只分配到十五到二十分钟的银幕时间,多线剧情的设计也让故事的叙述不那么强烈。

多线剧情的历史可追溯到《忍无可忍》(Intolerance/美国/1916)、《大饭店》(Grand Hotel/美国/1932)、《穿过黑暗的玻璃》(Through A Glass Darkly/瑞典/)和《愚人船》(Ship of Fools/美国/1965),如今已成为常见手法,如:《银・色性・男女》、《黑色追缉令》(Pulp Fiction)、《为所应为》(Do the Right Thing),以及《饮食男女》。

主动主角/被动主角

原型剧情的单一主角通常主动且充满动能,在不断升高的冲突与改变中,刻意追求欲望的满足。

极简剧情的主角不是缺乏动能,但对周遭事件的回应相对是被动的。通常有两种方式来补强这样的被动:让主角面对强烈的内心纠结,如《意外的旅客》,或是让主角身边环绕着多起戏剧事件,如《比利小英雄》的多线剧情设计。

主动的主角在追求欲望的满足时,直接采取行动与周遭的人和世界发生冲突。

被动的主角追求内心欲望的满足,因而从外在看起来没有行动;他面对的冲突属于自身本质的某些层面。

《比利小英雄》片名里的比利是个受成人世界控制的青少年,除了回应大人之外没有太多选择。然而,编剧毕利.奥古斯特(Bille August)利用比利的疏离,让他成为周遭悲剧故事的被动观察者:不伦的恋人杀死婴儿,一个女人阉割偷腥的丈夫,工运反抗领袖遭重击而瘫痪。奥古斯特从这个孩子的观点来掌握叙述,这些暴力事件都发生在远处或银幕画面之外,因此我们很少看到缘由,只看见后果。这样的设计,让原本可能煽情甚至令人不适的事件不至于那么强烈,或是将冲击降到最低。

线性时间/非线性时间

原型剧情从某个时间点开始,经历一段偶有省略但大致连续的时间,在后来的时间点结束剧情。即使运用了倒叙,倒叙情节的安排仍让观众能够理解故事的时序。

反剧情的时间则经常是断裂、纷乱或片段的,观众很难甚或无法理解事件发生的线性顺序。高达(Jean-Luc Godard)曾说,从他的美学观来看,电影一定要有开头、中间与结尾……但未必要依照这个顺序排列。

无论有没有倒叙,只要观众能够理解故事的时间顺序,就是以“线性时间”叙述的故事。

时间前后纷乱,时间的连续性变得模煳,观众因而无法理解事件发生的先后顺序,就是以“非线性时间”叙述的故事。

在片名名副其实的反剧情电影《性昏迷》

“性格即命运”是个古老的概念,意思是你的命运就等同于你这个人,最后决定你人生结局的,是你个人独有的特质,而非家庭、社会、环境或机遇。《性昏迷》正是这个概念的当代重新演绎。它像翻搅沙拉似的处理时间,反结构的设计阻断了角色与周遭世界的链接。他们周末要不要去萨尔斯堡?下周末要不要去维也纳?要在这里吃午餐或那里吃晚餐?有没有为了这些或那些争吵?这一切有什么差别?真正重要的,是他们性格交会所产生的可怕化学变化。他们相遇的那一刻,两人就搭上了通往怪诞命运的子弹列车。

因果关系/巧合

原型剧情强调事情在这个世界里如何发生,因如何导致果,果又如何转变成因,触发另一个果。经典故事设计罗列了人生的许多相互关连,从显而易见的到难以理解的,从个人内在的到史诗的,从个人认同到跨国信息交流圈。它展现了由因果链组成的网络,如果能理解这个网络,就能为生命赋予意义。

另一方面,反剧情经常用巧合来取代因果关系,重点放在故事世界里事物的随机碰撞,打破了因果链,产生片段、无意义与荒谬的效果。

在由“因果关系”驱动的故事里,动机引发的行动造成某些结果,而这些结果又转变成原因,引发其他结果。就这样透过一连串的连锁反应情节,将多重层次的冲突相互链接,呈现出真实世界中万事万物的相互关连。

在由“巧合”驱动的虚构世界里,动机不明的行动引发了事件,但并未造成进一步的结果,因此让故事断裂成许多分歧的插曲,并产生开放式结局,呈现出人的存在与外界并无链接。

在《下班后》片中,一名年轻男子[葛里芬.邓恩(Griffin Dunne)饰]在曼哈顿一间咖啡馆巧遇一位女子,并定下约会。就在他前往女子位于苏活区的公寓途中,身上最后一张二十元纸钞竟飞出计程车外,等他来到她的阁楼,发觉在某个未完成的怪异雕像上好像就钉着那张钞票,而他的约会对象突然就依照她的缜密计划自杀了。他没有钱搭地铁,困在苏活区,当地一个守望相助队误认他是小偷,展开追捕。疯狂的人物和满出水来的马桶让他无法脱逃,他只好躲进一个雕像里,但真正的窃贼却偷走了这个雕像。最后他从窃贼作案的卡车跌落,撞上他办公室大楼的阶梯,及时坐回文书处理软件前工作。在上帝的台球台上,他只是其中一颗球,随机四处乱撞,直到进洞为止。

连贯的真实/不连贯的真实

故事是人生的隐喻,带我们离开柴米油盐的现实,观照人生本质。因此,将现实中的标准逐一应用于故事中是不智的。我们创造的每一个世界都遵循它们各自的内在因果规则。原型剧情在连贯的真实中开展……但在这个状况里,真实并不代表现实状况。即使是最遵循自然主义、讲求表现“真实人生”的极简剧情,其存在仍是经过提炼与萃取的。每一种虚构的真实,都以独特的方式来设定事物在其中是如何发生的。在原型剧情中,这些规则即使再古怪都不能打破。

“连贯的真实”是虚构的环境,当中设定了角色与其周遭世界的种种互动模式。在故事叙述里,这些模式维持连贯,因而创造了意义。

举例来说,奇幻电影类型几乎都属于原型剧情,这些作品里都严格遵守“真实”中的怪异规则。想像一下,如果《威探闯通关》里有个人类角色追逐卡通角色——兔子罗杰,将它逼到上锁的门前。突然间,罗杰变成扁平的二维图像,钻过门下的缝隙逃脱了,人类则撞上了这扇门。很好,但这也就变成故事的规则了:没有人类抓得到罗杰,因为他可以变成二维图像逃脱。如果编剧希望兔子罗杰在后来的场景被抓,就必须发想出一个非人类的角色,或回头改写前面这场追逐戏。一旦创造出故事的因果关系规则,原型剧情的编剧必须在他自创的规矩里发展故事。因此,“连贯的真实”意谓内在连贯一体的世界,且忠于自身的规则。

“不连贯的真实”是混合多种互动模式的环境,导致故事情节前后不连贯,从一个真实跳到另一个真实,创造出荒谬感。

然而,在反剧情中,唯一的规则就是打破规则。例如:高达的《周末》里,巴黎一对情侣决定谋杀老姑妈,诈取保险理赔金。就在前往姑妈乡下住处的路上,一场幻觉似的车祸毁了他们的红色跑车。不久,这对情侣在漂亮的林荫小径上蹒跚前进,小说家艾蜜莉.勃朗特(Emily Brontë)突然出现,从十九世纪的英格兰掉到二十世纪法国的小路上读她的《咆哮山庄》。这对巴黎情侣一看到艾蜜莉就讨厌,拿出一个防风打火机,点火燃烧她的衬裙,让她烧焦……然后继续往前走。

这赏了经典文学一巴掌?也许,但这样的事件没再发生。这不是时间旅行电影,没有其他人来自过去或未来,只有艾蜜莉,就出现了这么一次。设定这个规则的目的是用来打破的。

颠覆原型剧情的欲望始于二十世纪初期。奥古斯特.史特林堡

这种模式的电影都不是“真实人生”的隐喻,而是“思想建构之人生”的隐喻。它们反映的不是真实,而是电影创作者的自我中心主义,为了达到这个目的,电影将故事设计的限制推向教条式与概念性的结构。尽管如此,像《周末》这类反剧情的不连贯真实,仍保有某种整体感。如果处理得好,我们仍能感觉得到,这样的电影呈现出的电影创作者主观心智状态。无论剧情多么不连贯,这种单一的认知仍将电影统整在一起,让愿意冒险进入其扭曲世界的观众欣赏。

总结

以上七种形式上的相反与对比并非僵化不变的。开放/封闭、被动/主动、连贯/不连贯真实等,有无限的浓淡层次与程度差异。在故事设计三角中,分布着无穷无尽的故事叙述可能性,但很少电影的形式因为完全纯粹而能置于极端的三角顶点。这个三角形的每一个边,都是结构选择的光谱,作者沿着这三个边移动故事,从每个极端混合或借用某些故事设计的特性。

《一曲相思情未了》与《乱世浮生》落在原型剧情与极简剧情之间。这两部影片讲述的是被动且孤独角色的故事;两者也都让结局保持开放,剧情副线爱情故事的未来并没有答案。这两部片也不是《唐人街》或《七武士》这样的经典故事设计,但也不是像《浪荡子》或《青木瓜的滋味》(The Scent of Green Papaya)这样的极简主义。

多线剧情电影同样较不贴近经典剧情,但距离极简剧情也有段距离。罗伯.奥特曼是这种形式的大师,其作品跨越了许多可能性的光谱。多线剧情可能“硬”,偏向原型剧情,因为个别的故事经常随强烈的外在因素而转变,例如《纳许维尔》。它也可能“软”,偏向极简剧情,因为剧情的每条线会让节奏变慢,行动会发生于内心,例如《三女性》。

电影也可以走类似反剧情的形式。举例来说,《当哈利碰上莎莉》的编剧诺拉.艾芙隆与导演劳勃.莱纳(Rob Reiner),将伪纪录片(Mockumentary)的场景放进电影,这部电影整体的“真实性”就成了问题。以纪录片风格访问老夫妻,让他们回顾当年相识的场景,其实全是演员演出前先写好的有趣剧本。电影在其他方面遵循传统爱情故事风格,因此,放进这些伪真实的场景,将影片推向反结构不连贯的真实,以及自我指涉的讽刺。

《巴顿芬克》这类电影落在故事三角的中心,同时具有三个顶点的特质。电影一开始是纽约一名年轻编剧的故事(单一主角),他想在好莱坞扬名立万(主动与外在力量产生冲突)——这是原型剧情。不过芬克[约翰.特托罗(John Turturro)饰]愈来愈离群索居,同时陷入了严重写作瓶颈(内在冲突)——这是极简剧情。当主角逐渐出现幻觉,我们愈来愈难确定什么是真,什么是幻想(不连贯的真实),最后一切都不能相信(断裂的时序与因果顺序)——这是反剧情。芬克凝视大海的结局相当开放,但他肯定无法继续留在好莱坞写剧本了。

改变/不变

在极简剧情与反剧情两个顶点之间画一条线,线的上方是人生明显有改变的故事。尽管如此,在极简剧情那一端可能几乎看不到改变,因为改变发生在内在冲突的最深处,《大丈夫》就是一例。在反剧情那一端的改变,则可能会引爆成超级大笑话,如《圣杯传奇》。不过在这两个案例中,故事有转变弧线,人生也有了或好或坏的改变。

在这条线之下,故事维持不变,没有转变弧线。在电影的尾声,角色人生的价值取向几乎与开场时状态相同。故事消散为角色刻画,变成一幅或逼真或荒诞的人物画像。我将这类电影称为非剧情(Nonplot)。它们提供我们信息、打动我们,也都有修辞或形式上的结构,但它们并未叙述故事。因此,它们落在故事三角之外,归属于另一个范畴,那个范畴涵盖了所有可统称为“叙事”的作品。

在《风烛泪》、《面孔》、《赤裸》这类生活切面式的电影中,我们看见主角过着寂寞、困扰的人生,甚至还会经历更多磨难考验,但到了电影尾声,他们似乎认命接受人生的痛苦,甚至准备承受更多。

在《银色.性.男女》中,个别的人生在许多故事线里有了改变,但冷漠无情的病态包围了整部电影并渗透了一切,最后谋杀与自杀似乎成为眼前世界自然的一部分。非剧情的宇宙里尽管没有任何改变,我们依然能获得发人深省的体悟,内心也可能期待着某些改变。

反结构的非剧情也依循这种绕回原点的模式,但采用超级不自然的风格,借由荒谬和讽刺来转变故事。《男性,女性》(法国/1966)、《中产阶级拘谨的魅力》(法国/1974)与《自由的幻影》(The Phantom of Liberty/法国/),这三部片中串联了一系列的场景,用来嘲讽中产阶级关于性或政治的怪诞行径,但是开场场景里的盲目笨蛋,直到电影结尾演职员表出现时还是一样盲目愚昧。

故事设计的政治学

在理想的世界里,艺术与政治没有瓜葛,但在现实中,两者很难不相互影响。因此政治就像在其他领域一样,也潜伏在故事三角中:品味里有政治,影展和奖项里有政治,还有最重要的是艺术成就与商业成功角力的政治。如同所有政治议题一样,在三角的极端,真相扭曲得最严重。我们每个人都能在故事三角中找到符合本性的创作位置。不过必须格外当心,因为我们可能会受意识型态而非个人因素影响,认为必须离开原本的创作位置,移到遥远的另一角创作,结果却为了设计出内心并不相信的故事而动弹不得。这时,只要坦诚审视那些似是而非的电影论调,就不会迷失方向。

多年来,“好莱坞电影”相对于“艺术电影”一直是电影的主要政治议题。这两个词看来陈旧,但双方至今仍有大声发言的支持者。他们的传统论点始终局限在以下几种对立概念:高预算/低预算、特殊效果/艺术化构图、明星制度/群戏表演、私人资金/政府支持、导演是作者/导演是受聘雇的专业人士。这些论战中潜藏着两种完全相反的人生视野,关键战线就在故事三角底部那条线:不变/改变。对写作者来说,这是深具意义的哲学矛盾。我们就先从名词定义开始谈起:

“好莱坞电影”的概念,不包含以下电影:《亲爱的!是谁让我沉睡了》、《警察大亨》(Q

这些电影与更多类似作品,都是好莱坞片厂制作的国际卖座影片,而且备受好评。《意外的旅客》全球票房超过二点五亿美元,超越大多数动作片,但不归属于好莱坞电影定义之内。“好莱坞电影”的政治意义缩限于好莱坞拍摄的特效电影、闹剧与爱情电影,这几种类型年产量各三、四十部,还不到好莱坞总产量的一半。

广义来说,“艺术电影”指非好莱坞电影,更精确地说是外国电影,再更精确来说,就是指欧洲电影。西欧每年制作超过四百部电影,通常比好莱坞多。

然而,艺术电影并不包括在欧洲作品中占比高的血腥动作片、硬调色情片或闹剧搞笑片。用坊间评论的语言来说,“艺术电影”(愚蠢的词。想想看,可有“艺术小说”或“艺术剧场”的说法?)仅适用于少数能够横越大西洋流入美国的杰出电影,例如:《芭比的盛宴》(Babette’s Feast)、《邮差》(Il Postino)和《人咬狗》。

这两个词出现于文化政治战争中,指涉的世界观即使不是完全相反,也非常不同。好莱坞电影工作者对人生改变的力量往往过度乐观(有人认为乐观得可笑),为了呈现这样的创作视野,他们十分依赖原型剧情,以及比例过高的正面结局。

非好莱坞电影工作者对于改变往往过度悲观(有人认为这很潮),声称人生愈是改变,愈是在原地踏步,更悲观的甚至认为改变会带来痛苦。为了表现改变的徒劳、无意义或破坏力量,他们倾向于制作静态的、非剧情的人物刻画,或以消极结局收场的极端极简剧情与反剧情。

当然,这两种倾向在大西洋两岸都有例外,但这个二分法比隔开了新旧世界的大西洋更深、更真实。多年之前,渴望改变的美国人逃离了停滞的文化与僵化的阶级制度。我们改变又改变,试着找出可行的方法,什么都愿意尝试。美国一九六〇年代的大社会计划(the Great Society)让美国人编织出三兆美元的社会安全网,如今我们却在粉碎这张网。反观“旧世界”,由于经历千百年的艰辛经验,因而对这样的改变有着畏惧,因为社会转型总是带来战争、饥荒与混乱。

这造成我们对故事的两极化态度:好莱坞单纯的乐观主义(对于改变并不天真,但坚持正面改变的倾向很天真),艺术电影程度相当的单纯悲观主义(对于人类处境并不天真,但坚持改变只是原地踏步或带来负面结果的倾向很天真)。好莱坞电影太常将正向结局强加于电影中,而且是为了商业理由,而不是因应故事的实际需求。非好莱坞电影则太常坚持呈现黑暗面,而且是为了符合潮流,而不是因应故事的实际需求。真实总是存在于中庸之道。

艺术电影聚焦于内在的冲突,吸引了高学历者的兴趣,因为受过高等教育的人较会花时间关注内心世界。然而,极简主义者经常高估观众的胃口,完全只有内在冲突的电影,恐怕连最观照内心的人也难以消化。更糟的是,他们也高估了自己透过银幕传达难以言传的内心世界的能力。

相对的,好莱坞动作片工作者则低估了观众对角色、思想与情感的兴趣,更糟的是,他们也高估了自己不让动作片陷入该类型老套的能力。

因为好莱坞电影里的故事往往刻意造作而且老套,导演必须用其他方式来补救,以抓住观众注意力,因而只能依赖视觉特效及纷乱的卖命场面,《第五元素》(The Fifth Element)就是一例。依照同样的逻辑,艺术电影往往故事薄弱甚或不存在,导演也必须补救,于是出现两种解决方式:信息,或感官刺激。前者在场景中使用大量对白,探讨政治议题、哲学思索,或让角色自觉地剖析内心的情感;后者利用丰富的美术设计、摄影或配乐来取悦观众的感官,《英伦情人》(The English Patient)即为一例。

当代电影政治战争的悲哀真相,是“艺术电影”与“好莱坞电影”各走极端,结果却产生相互镜照的类似作品:故事的叙述不得不以声势浩大的耀眼外表来吸引观众注意,以免他们发现故事的空洞与虚假……如此一来,作品势必会变得无趣,就像白日结束黑夜必然降临。

三角中选择参考

除了财务、发行与奖项议题的政治争吵外,还潜藏着深层的文化差异;原型剧情与对立的极简剧情、反剧情,不但呈现出两种相反的世界观,更反映出这样的文化差异。在故事与故事之间,作者可能会在故事三角中任意移动,但我们大多数人较习惯固定在某个位置。你必须作出自己的“政治”选择,决定自己的位置在哪里。在你作选择的时候,请参考接下来我提供的这些重点加以评估。

写作者必须靠写作维生

有一份每周工作四十小时的正职,同时兼顾写作是可能的。成千上万人走过这样的路。然而,在疲惫袭来、注意力涣散、创造力瓦解时,你会有打退堂鼓的念头。在你放弃之前,必须想办法靠写作维生。

在电影、电视、剧场与出版的真实世界里,有才华的作者必须体认到以下事实才能生存:随着故事设计由故事三角的原型剧情顶点往下移,无论是往极简剧情、反剧情与非剧情的方向移动,观众都会随之减少。

观众的减少与写作品质优劣无关。故事三角的三个角落都因大师的巨作而发光,这些作品受到全世界珍视,更是我们不完美世界中的完美作品。

观众数量缩减的理由,在于大多数人相信以下几种想法:人生带给他们的是封闭式的经验,而这些经验来自于绝对且无法逆转的改变;他们最大的冲突来源是自己与外在的冲突;他们是自身经验单一的主动主角;他们的存在,在连续的时间、因果互相链接的连贯真实中运转,而在这个真实里,事件因为可解释、有意义的理由而发生。自从我们的老祖宗凝视自己生起的火,思索“我存在”这个想法后,人类就如此看待世界,以及存在于世界当中的自身。经典设计是人类心智的镜子。

经典设计是记忆与预期的模型。当我们回想过去,我们会用反结构或极简主义的方式串联事件?不会。我们以接近原型剧情的方式来回想并形塑记忆,让过去栩栩如生地重现。我们作起白日梦,臆想着未来那些我们恐惧或祈祷发生的事情时,我们的想像是极简主义式的?反结构的?不是。我们把幻想与希望塑造成原型剧情。经典设计展现了人类认知在时间、空间与因果关系的运作模式,我们的心智会反抗在这个运作模式之外的事物。

经典设计不是西方的人生观。数千年来,从黎凡特

观众若察觉故事逐渐偏向他们认为无趣或无意义的虚构真实,就会觉得疏离并转身离去。无论收入多寡或背景高低、知性或感性的人,都会有这种反应。大多数的人无法认同反剧情不连贯的真实、极简剧情内化的被动性、非剧情用来象征人生实况的静态循环。故事若来到三角形底部,观众会缩减为忠实影痴级知识分子,他们偶尔喜欢扭曲自己的真实。这群人是热中电影、难以讨好的观众……但人数非常少。

如果观众减少,制作预算也必须缩减。这是铁律。一九六一年,法国作家亚兰.霍格里耶写了《去年在马伦巴》。整个七〇与八〇年代,他写了不少反剧情的精采谜样作品,这些电影关注的较不是生活,而是写作的艺术。有一次我问他,他的电影具有反商业性质取向,是如何拍出来的。他说,他拍电影的预算从来没超过七十五万美元,未来也不会。他的观众很忠实,但人数很少。在预算超低的情况下,他的金主可以净赚投资金额的一倍,并继续支持他担任导演,但若以两百万美元的预算来看,金主可能会赔光投资,他也不能再当导演。霍格里耶不但有创作视野,也很实际。

如果你像霍格里耶一样想写极简剧情或反剧情,也能找到非好莱坞的制片来做这个低预算的案子,并且满意自己只能赚到相对较少的金钱,很好,放手写吧。但若是帮好莱坞写剧本,低预算剧本对你来说不会加分。资深的专业人士读到你极简主义或反结构的作品,可能会赞许你处理画面的手法,但拒绝参与,因为经验告诉他们,如果剧本里故事没有重要性,那么观众也不会受到重视。

即使是好莱坞的中等预算,金额也高达数千万美元,每部电影必须找到够多的观众群来回收成本,并且让获利高于安全投资报酬率。为什么金主要拿几百万美元来冒险?他们大可把钱投入房地产,投资结束后至少还拥有一栋建筑物,而不是某部电影,在几个影展播放后就被送进低温仓库

作者必须靠精通经典形式

无论是透过本能或研究,优秀的作者知道极简主义与反结构不是独立的形式,而是对经典的反动。极简剧情与反剧情是从原型剧情衍生而出的——前者限缩它,后者抵触它。

前卫派存在的理由,就是反抗通俗与商业性,直到最后它也变得通俗与商业,然后又转头攻击自己。

如果非剧情“艺术电影”开始流行且大卖座,前卫派就会反抗,抨击好莱坞为了钱只做人物刻画电影,然后自行占用经典设计。

重视形式/自由风格、对称/不对称之间的风潮循环,就如雅典剧场一样古老。艺术的历史是许多复兴再生的历史:体制的象征符号遭前卫派粉碎,前卫变成新的体制,受新一代前卫派以上两代的形式当成武器加以攻击。

摇滚乐(Rock ‘n’ roll)的英文名称源自黑人俚语,意谓性爱,它是反抗二次大战战后时期白人中产阶级音乐的前卫运动,如今却代表音乐的贵族阶层,连教会音乐都会采用其乐风。

反剧情设计的严肃运用不仅不再流行,还变成一种玩笑。反结构作品里始终延续黑暗讽刺的风格,从《安达鲁之犬》到《周末》皆是,但现在直接对摄影机讲话、不连贯的真实与多重结局,已是搞笑电影的主要手法。《荒漠迷宫》(Road to Morocco)里,鲍勃.霍伯(Bob Hope)与平.克劳斯贝(Bing Crosby)开创的反剧情搞笑桥段,在其他作品里也已广泛运用,例如《闪亮的马鞍》(Blazing Saddles)、蒙地蟒蛇

伟大的故事叙述者尊重这些潮流,他们始终明白,无论背景或教育程度,无论出于自觉或本能,所有人都带着对经典的预期而进入故事仪式之中。因此,为了让极简剧情与反剧情奏效,作者必须戏弄或挑战这种预期。唯有用细腻有创意的方式打破或扭曲经典形式,艺术家才能引导观众认知潜藏在极简剧情里的内心生活,或接受反剧情里令人不寒而栗的荒谬。如果作者不懂经典形式,如何有创意地加以简化或反转?

在故事三角角落深处发现成功之道的作者知道,理解的起点在故事三角顶端,并且从经典设计打开他们的写作生涯。柏格曼勇敢挑战极简主义的《沉默》(The Silence)与反结构的《假面》之前,已编写、导演了二十年的爱情故事,以及社会、历史戏剧。费里尼在冒险执导极简剧情的《阿玛珂德》(Amarcord)或反结构的《八又二分之一》之前,已拍出《小牛》(I Vitelloni)与《大路》(La Strada)。高达在《周末》之前,已拍出《断了气》(Breathless)。罗伯.奥特曼在电视影集《牧野风云》(Bonanza)及《希区考克电视剧场》(Alfred Hitchcock Presents)将说故事的才能磨练纯熟。大师的起点,都是精通原型剧情。

年轻人渴望第一部电影剧本就能写得像《假面》一样,这一点我能体会。不过加入前卫派的梦想必须稍作等待,就像之前的许多艺术家一般,你也必须先精通经典形式。不要欺骗自己,自认看过电影,理解原型剧情。当你能写出原型剧情,你就知道自己真的懂了。写作者不断精进技巧,直到相关知识从左脑转换右脑,直到智性的认知转变成灵活的技艺。

作者必须相信自己写的东西

史坦尼斯拉夫斯基

你创造的每个故事都对观众说:“我相信人生即是如此。”你必须时时刻刻充满热情与坚定的信念,否则就会让我们感到虚伪。

如果你采取极简主义风格,你相信这种形式的意义吗?你的经验是否让你相信,人生带来极少的改变甚或不会改变?

如果你追求的是反经典主义,你是否相信人生的偶然与虚无?如果你的答案是热切的“是”,那么就去写你的极简剧情或反剧情,然后尽一切努力让剧本变成电影。

对大多数人来说,诚实面对这些问题的答案是否定的。不过,反结构与极简主义就像童话里的神奇吹笛手一般,依然吸引不少年轻写作者追随,极简主义尤其如此。为什么?我怀疑对许多人来说,吸引他们的不是这类形式隐含的意义,而是这些形式外显的象征意义。换句话说,就是政治。重点不是反剧情与极简剧情是什么,重点在于它们不是什么——它们不是好莱坞。

年轻人学到的是:好莱坞与艺术是对立的。因此,希望被视为艺术家的新手编剧落入了某个陷阱:写作电影剧本不是为了它是什么,而是为了它不是什么。他避开封闭式结局、主动的角色、时序与因果关系,以免染上商业主义的污名。结果,故作姿态危害了他的作品。

故事是我们的想法与热情的具体展现,借用哲学家胡塞尔(Edmund Husserl)的说法,故事是我们希望灌输观众的情感与体悟的“客观对应物”(objective correlative)。写剧本时,如果一眼看着剧本,另一眼看着好莱坞,为避免商业主义污名而作出怪异的选择,可说是耍性子在创作。就像活在威权父亲阴影下的孩子,你打破好莱坞的“规则”,因为这么做让你感觉自由。不过愤怒地违逆父权并不是创造力;这是青少年为引起大人注意而做的犯罪行为。为了差异而追求差异,就和任由商业规则摆布一样空洞。写你相信的东西就好。